佐藤 タ子

さとう たね(1875~1953)

実学は未来へ— 群馬の私学教育の先駆者

佐藤 タ子

佐藤 タ子

一児を抱え自活の道を歩む

佐藤タ子は、明治8年3月7日、松井田の坂本宿で生まれた。生家は八幡宮の下屋敷で代々神主をつとめ、近隣からは市(いちの)上様(かみさま)と敬われていました。男4人、女2人の兄弟の末っ子。兄四人はみな優秀で教育者となり、タ子もまた小学校時代は神童と呼ばれ飛び級で卒業しました。21歳の時に長野へ嫁ぎましたが、財閥の跡取り息子である夫の放蕩がやまず、やむを得ず離婚しました。

一児をもうけたタ子は、自活の道を歩もうと、息子を東京で暮らす舅姑に預け、東京裁縫女学校(現在の東京家政大学)の速成科を6カ月で卒業し、寸暇を惜しんで勉学に励み至難といわれた文部省の中等教育検定試験裁縫科に合格しました。静岡県の裁縫伝習所を経て、三島の田方郡立高等女学校(後の県立三島高等女学校/現・三島北高等学校)に2年在職しました。

佐藤裁縫女学校を開校

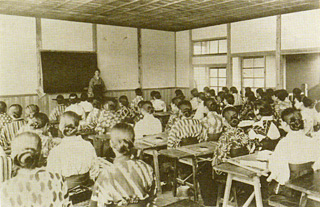

師範科授業風景(1932年)

師範科授業風景(1932年)

日露戦争の直後で、女子教育振興の機運がようやく燃え上がってきた時代、タ子は自分の学校を設立しようと決意、母校・東京裁縫女学校の渡辺辰五郎校長を訪ねると、「佐藤君には群馬の東京裁縫女学校になってほしい」と言われました。兄の穂三郎のはからいもあって高崎の柳川町のお堀端に適地を見つけ、たった一人で私立の裁縫学校「佐藤裁縫女学校」を開校しました。明治39年、31歳。教育者としての天賦の才を開花させることになります。

タ子は良妻賢母としての女性の人格教育に重点をおきました。生徒数が60名の小規模な私塾的な学校でしたが、学則第一条に「婦徳の涵養(かんよう)」を明記し、毎週二時間修身の時間を設けたことからも、道徳教育にかける見識が伺えます。タ子の理念は、女性としての豊かな感性と品格を養う教育の実践として、長く学園に根づいていきました。

創立後4年にして師範科卒業生には小学校裁縫科正教員の免状が下付されるまでになりました。

「卒業すれば無試験で小学校の先生になれる」と、女性に大きな希望を与えました。タ子先生の裁縫教育は、女性のキャリアデザインとして、高崎で先駆的な役割を果たしたといえます。

昭和3年の在校生が655人、卒業生は4,160人で私立校としては群馬県屈指の生徒数でした。

大橋町に校舎を移築 佐藤高等技芸女学校と改称

日本が戦争体制の強化に突き進む中、甲種中学校の設置基準に見合う校地、校舎の坪数を急いで確保する必要に迫られ、タ子は奔走して、大橋町の現在地に学校用地を確保しました。昭和18年4月に財団法人に組織変更し、183坪の校舎を新築。柳川町より移転し、「佐藤高等技芸女学校」と改称しました。生活物資の不足も深刻な戦時下、タ子が夢に描いていた女子教育の理想が、大橋町の学園となって実現したのです。

学徒動員や女子挺身隊が強化されると、出発していく女学生を「どんなところでも誇りを忘れないでください」といって、タ子は見送りました。中島飛行機や榛名航空が就労先でしたが「さすが佐藤技芸の生徒だ」と、工場では彼女たちの働きぶりに感心したそうです。

愛情豊かな母の視点 優れた教育者であり学校経営者

高崎商科大学附属高等学校正門脇にある胸像

高崎商科大学附属高等学校正門脇にある胸像

戦争も終わった昭和23年、学制改革により高等学校に昇格し、校名は「佐藤技芸高等学校」に、さらに昭和25年には「高崎技芸高等学校」に改称しました。

新しい教育の一つとしてスポーツを取り入れ、バレーボールは群馬県大会で優勝を飾るまでになりました。高齢で体調を崩しながらも、「生徒が喜ぶような体育館をつくろう」と実行に移しました。

孫の井出温に校長職を譲り、タ子の最後の仕事となった体育館は、バレーボール部を全国優勝を遂げるまでに育て上げました。

優秀な教育者であり、学校経営に卓越した手腕を発揮してきたタ子は、昭和28年5月、文部大臣より教育功労者として表彰され、同年11月78歳で亡くなりました。

離婚して一子を抱えて自活の道を歩まざるを得なかった自身の経験から「実学」の理念を基に、生徒の人生を支えていけるような裁縫技術を習得する教育を目指したのでした。

『良妻賢母の教育者 佐藤タ子の生涯』の著者・小野里良治は「損得の計算など少しも持たず、ひたすら自分の夢と理想に向かって突き進むが、猪突猛進ではない。常に関係する人を温かい心で包む思いやりがある」とタ子について書いています。

※参考資料 『高崎佐藤学園創立100周年』『良妻賢母の教育者 佐藤タ子の生涯』

※同校は、2002年に高崎商科大学の開学を機に、高崎商科大学附属高等学校と改称。翌年4月には高等学校普通科特別進学コースに男子を迎え新たな学園がスタートしました。