箕輪城の石垣を復元/現地説明会で披露

(2024年05月21日)

GRCレプリカを使用

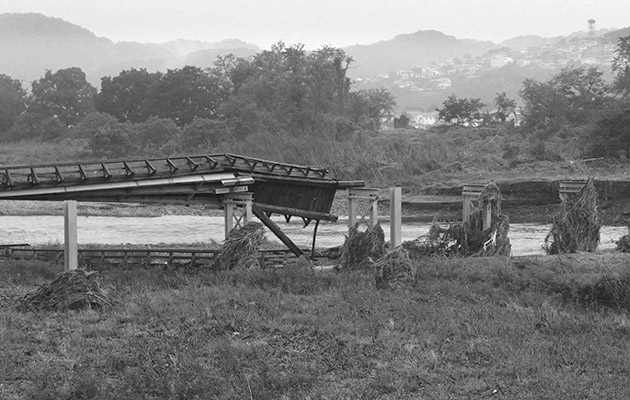

高崎市が進めている史跡箕輪城跡の保存整備事業で、令和5年度に実施した本丸西虎口の石垣の復元などの事業成果について、現地説明会が5月18日に行われた。

箕輪城は西暦1500年代に長野氏が築城し、以後4代にわたって長野氏の本城として名を馳せた。武田氏の執拗な侵攻を防いだが、1566(永禄9)年に落城。以後は武田、織田、北条、徳川と城主が変わった。

日本100名城に選ばれ、深い空堀をめぐらせた難攻不落の城としての風格を備えている。この日の説明会も大勢の見学者が訪れた。

高崎市は、これまで郭馬出西虎口門の復元(平成28年度完成)、本丸土塁復元(平成30年度完成)、本丸・蔵屋敷間木橋の整備(令和3年度完成)などを実施しており、今回整備した本丸西虎口の石垣は、本丸から木橋に接続する箇所で、今後、本丸西虎口門を復元する計画。

本丸西虎口の石垣はほとんど加工していない自然石を積み上げる「野面(のづら)積み」という手法が用いられている。

使用している石材は、榛名白川の川原石と石塔の転用(五輪塔の地輪)が見られ、石垣に使用された全ての石が残存していなかったため、復元にあたっては、発掘時の図面や調査写真を確認しながら、足りない石材は、GRC(ガラス繊維補強セメント)によるレプリカを一部使用した。

この石垣は石塔から転用した石材が大量に使用されているのが特徴で、GRCに採用により、石塔に刻まれた梵字も再現できた。自然石とGRCレプリカを併用した復元は初めとなる。

- 次の記事 道路の穴ぼこを集中改修/生活道路の安全を

-

前の記事 ドローン活用し防災学習